五大道女神—郭莹

五大道女神—郭莹

作者 | 云起

郭莹是五大道的名人,上世纪五十年代到八十年代居住在天津原英租界的人大多知道她。

一九五一年的秋天,天津,南开大学。一个年轻女子走进了英文系的教室。她娇小妩媚,落落大方,一口带有江浙口音的普通话,软糯甜嗲。

她就是从越南回来的郭莹。

郭莹很美,她的美老少咸宜,既有芭蕾舞者的婀娜灵秀,也有名门闺秀的端庄时尚,更有知识女性的聪慧可人。

记忆中她常常是一头长波浪卷发披肩,袅袅婷婷,认识的人都喜欢她。

郭莹出身福建世家,去过福州的人都知道福州有三坊七巷,其中的林家、郭家、沈家和刘家都跟她有渊源。

她的父亲郭可咏是唐朝郭子仪的后人;母亲林樱的祖父为光绪二十一年的进士林开謩;外祖母刘幼芬是晚清名臣林则徐长女林尘谭的曾孙女;祖母是另一位晚清重臣沈葆祯的后代。

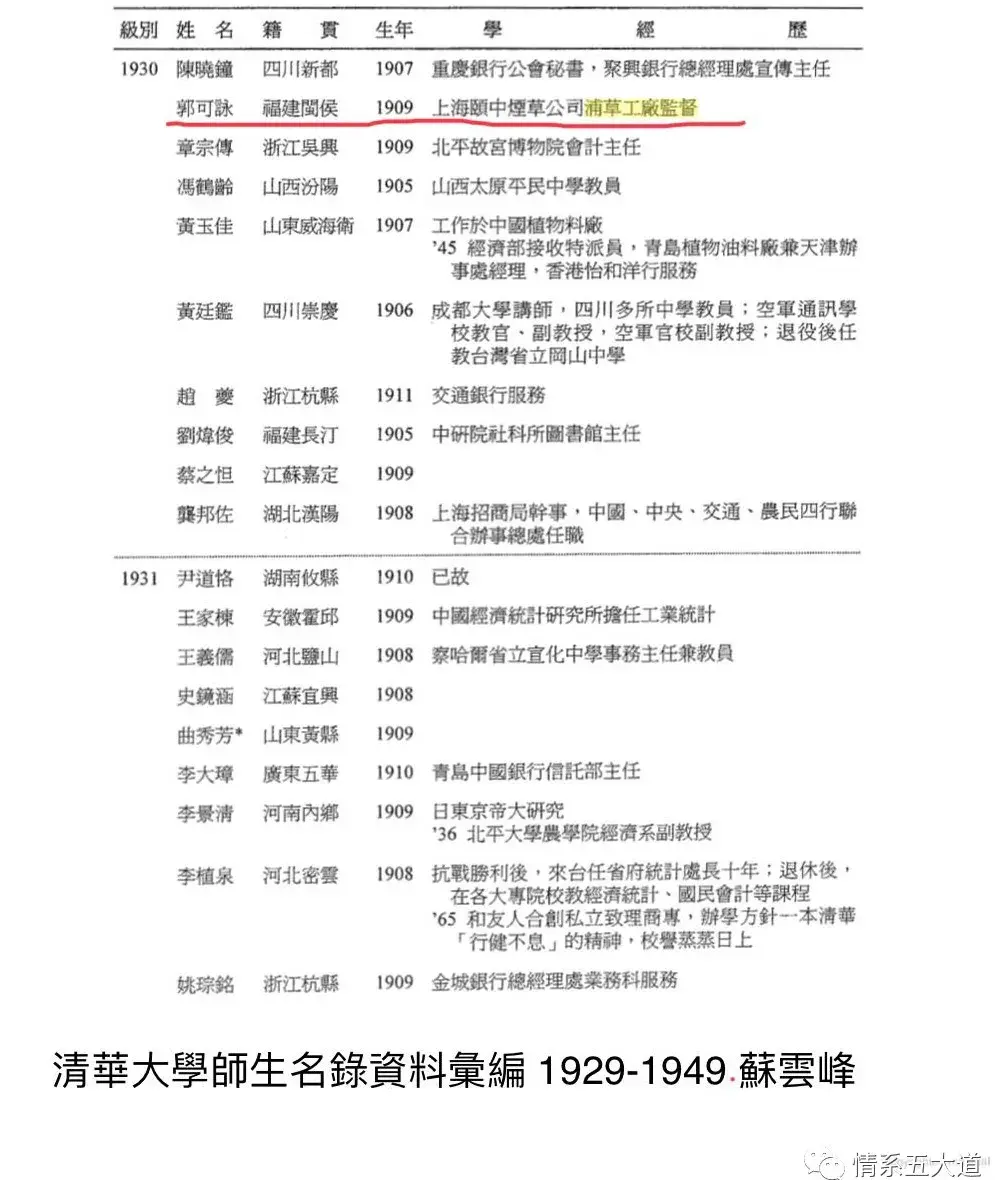

郭可咏三十年代毕业于清华大学,在天津英美烟公司(后更名颐中烟草公司)工作,之后调去上海任公司的浦草工厂监督,故全家一起搬去了上海。

郭莹父亲郭可咏清华大学名录(网络图片)

在上海,郭莹就读于中西女中,并跟着白俄的芭蕾老师学习芭蕾。

二十世纪初,许多俄国的贵族和资产阶级知识分子逃至中国,谓之白俄。他们在哈尔滨、天津和上海等地的租界开餐厅,教音乐芭蕾,给这些城市带来了不少俄国的文化影响。

后来郭莹去越南留学,在她舅舅任职的美国驻西贡大使馆内住了一段时间。当时越南是法国殖民地,郭莹也因此学会了法文。

解放初郭莹回国后考入南开大学英文系,是我父亲低两届的学妹。这个外来的女孩子见过世面,长得又漂亮,很快就成为了英文系的一个热点。

郭莹(前右二)和南开大学英文系同学。

她的英文和法文都很好,还会说福州话和上海话,可惜的是她和我父亲毕业时一般学校都取消了英语课,这些英语专才都没有了用武之地。

我父亲毕业后去了一间中学教体育,郭莹则在家开班教授芭蕾和钢琴,也有人跟她学英文。

我四岁那年妈妈把我送去跟郭莹学芭蕾,这一学就是八年,也因此我舞虽然跳得不怎么样,却是学习时间最长,资格最老,也得以在郭老师身边学到了不少芭蕾之外的东西。

我刚去郭莹家时她还是单身,租住在重庆道严家的房子,重庆道菜市对面路北,距我家只有一个路口。

当时严宅的主人是严修的嫡孙严仁曾夫妇及家人,严家人视郭莹如家人,郭莹也一直对严仁曾夫妇以父母相称。

严修字范孙,是中国近代著名教育家,南开大学的创办人之一。严家与我家是世交,两代人都有来往。

严宅还住着一位聋哑人,叫李平和,日裔,是职业摄影师。李先生和严家人关系一直非常好,严仁曾的孙子一代称呼他为‘’大爸‘’。

严家人的照片几乎都出自他手,也因为他的缘故,严仁曾的儿子们都学会了哑语。文革时严家被扫地出门前,家里被红卫兵监视,彼此不许说话,兄弟们就用哑语交流,红卫兵看不懂。

李先生终身未娶,文革前他搬出了严家,但与严家一直有来往。严仁曾的孙子慈恺去日本时李先生送了一个珍藏多年的金制领带卡给他。

我周围很多亲友都是他的顾客,提起他,没有人不知道,家家都有他拍的照片。

我们上课演出的照片也都是他拍的,可惜我童年学舞的照片都已经被烧毁,这里的仅存一张还是从亲戚家找回的,但不是他照的。

八十年代,他因白血病在在天津医学院附属第二医院去世。最后阶段,也有以前的朋友关心他,每天去起士林买了他爱吃的糕点给他送去。

他有一个弟弟在广州军区文工团做指挥,两个侄子都曾是军人,有一个复员后来了天津,住在了他后来居住的重庆道11号的那间后院小屋。

遗憾的是现在没有人知道他的身世之谜了。一个日本人,来到天津,居于斯终于斯…… 愿他在天之灵安息在他热爱的土地。

一开始郭老师的学生大多都是十几岁的,我最小。渐渐地人越来越多,年龄从幼儿园到成年人都有。

在五、六十年代,像郭老师这样私人教授芭蕾的在天津是独家, 因此吸引了众多五大道居民。

她的学生不乏英租界名流之后,我见过的有北洋军阀陈光远的四个孙女和孙传芳的孙女、有文革后天津副市长姚峻的女儿、日据时代天津市长潘毓桂的孙女等等。

可惜的是最后修成正果的不多,主要是因为那时强调出身,而这些人没有出身好的。我自己也曾多次被文工团和解放军艺术学院选中,也是因为出身不好就没有下文了。

因为年龄太小,我对在严家那段时间记忆不多,记得更多的是自五十年代末,郭老师结婚搬到睦南道之后的事。

郭老师的丈夫鲍百宁是中天电机厂的工程师,他英俊帅气,身材挺拔,少有的美男子。

鲍哥哥,郭老师让我们这样称呼他。他同样出身名门,出类拔萃,父亲鲍国宝是中国著名的电力工程学家,解放后曾在燃力工业部和水利电力部出任要职;妹妹是钢琴大师鲍蕙荞。

才子佳人

神仙眷侣

郭莹和鲍百宁夫妇在睦南道97号租了陈家的房子。

那是一栋西式平房,陈家住在后面,郭老师夫妇住在前面的一个套房,不大,酒红色丝绒帐幔隔开睡房与客厅,客厅的角落里摆放着一架钢琴。

院子里有一间车房,改造成了芭蕾课室,我们就在这里上课。两边墙壁装了把杆,正前方是钢琴和大镜子,上课时郭老师可以一边弹琴伴奏,一边从镜子里对学生一览无遗。

睦南道97号,当年的芭蕾教室。

学习芭蕾舞很枯燥,大多数时间是练习基本功。舞蹈的动作名称都是法文:plié,suivi , echappe……

我不是好学生,从小就爱走神,在学校上课时坐着做白日梦看不出来,芭蕾舞课可是很明显,于是常常地可以听见郭老师大喊一声:“XX,勾腿!”“XX,棍手!”“XX,睡着了?”有时还会用教鞭在我腿上敲两下。

那个年代舞蹈教学体罚并不奇怪,北京舞蹈学校的苏联老师也会体罚学生。

我们没有练功服,大家都是穿家里自制的短裙上课,我的裙子是用那些年大量进口的苏联花布做的,红红绿绿大花朵朵,有如婚庆被面,喜气洋洋。

舞鞋都是郭老师统一从上海订制的手工鞋,我初时只能穿软鞋,看见大孩子们穿着缎面的硬鞋立足尖很羡慕,后来年龄渐长自己也穿上硬鞋,才知道一点也不好玩。

一会儿功夫脚趾就破了,那个年代没有创可贴,只好用橡皮膏包了纱布粘在伤口上,自己常常顾脚趾而自怜。

郭老师的学生从幼儿园到成人都有,课时安排按年龄分配。

有几个和我同年的小朋友,我们一起上课,编舞也常常是一组,因为身高差不多。比如我们四个人一起跳天鹅湖里的四小天鹅,而另一组大一点的跳四大天鹅。

我们也排练一些应时的舞蹈出去演出。我练功不努力,却很喜欢去演出,穿上郭老师请人用蚊帐布做的tutu — 芭蕾舞短裙,或者欧洲的一些民族服装,旋转在舞台的灯光下,幻想自己是一位芭蕾舞娘,感觉很好!

有一次演出当天我忽然得了很厉害的痢疾,便血不止,上学请了病假,却还偷着去了演出。回来看到妈妈的眼珠子都快瞪出来了,我自然挨了一大顿骂。

一次演出中,我(左一)忘记提起裙子。

虽然上课时郭老师很严厉,可是下课后她一点儿架子都没有,我们在她家极其自由,所以上完课很乐意在她家玩儿。

我喜欢安静地坐在她的客厅听听唱片,逗逗她的猫。郭老师爱猫如命,除了文革几年,一生都有猫陪伴。

她也曾送给我们两只小奶猫,文革前刚刚到我家没几天就被来抄家的红卫兵摔死了一只。

跟许多学姐学妹一样,我学骑自行车也是用她的Raleigh(俗称凤头的英国车)练会的,那个牌子的自行车当时在天津的地位不亚于今天的奔驰,很少有家长舍得让孩子用来练习,随便骑随便摔的。

英国凤头车商标

鲍哥哥比较严肃,不苟言笑,我们都有一点怕他。他一下班回来,一群小丫头就做鸟兽散了。

郭老师也为我们安排了许多课外活动。

我们一起去水上公园或者干部俱乐部游玩,她也带我们去看舞蹈表演和听音乐会。差不多的大型舞蹈表演我都是跟郭老师去看的。

她买了一部简单的进口织毛衣机,把毛线挂在机针上用手一推就织一行。于是,从不会做手工的郭老师开始为我们每个学生织毛衣,我也有两件。

记得郭老师家前面是一块空地,冬天我们在这里打雪仗。路旁种满了紫藤,春天,紫色的花朵一串串地绽放,铺天盖地, 远远就能看见。

那些年难得的快乐时光,也让紫藤深深地印在了我心中。前两年偶然在家庭站 HomeDepot 看见,买了一株种在院子里,重温那迷人的紫色。

春天,我的紫藤芳容初绽。

郭老师的学生家长之间的关系也恰恰是五大道居民关系的写照。

亲戚、朋友、同学,彼此之间有着千丝万缕的联系,互相缠绕在一起。

常常有家长在郭老师家聊天、下午茶,使用的语言时而上海话,时而英文,当然也有普通话。

六十年代初,在郭老师的学生中,一些比我年长的女孩子正值青春少艾,芳华满满,其中不乏美女。

宋玉霞,住在大理道上对着衡阳路的一栋房子,名医张纪正的隔壁。

她父亲是一位成功的商人,山东威海人。她有着山东美女的身材,婷婷玉立,是那种很耀眼的美。在十六中上学时常常有一群又一群的男孩子远远跟着而不敢上前搭讪。

她的小弟弟和我大妹妹同学,家里人都熟,她的姐姐后来嫁给了我的舅舅,于是她也成了我的小姨。

少女宋玉霞

端庄美丽的宋玉霞(已故)

车丁格,是郭老师的学生中舞跳得最好的,我的偶像,长得十分甜美,文革中在宣传队跳“白毛女”而广为人知。

她家住在睦南道郭老师家对面,一条无名小路走进去只有一座房子,十分幽静。

她父亲是制药工程师,家里养了许多小动物,猪啊羊啊,目不暇给。她的父母和蔼可亲,每次她邀我去她家玩,我都兴奋得不得了。

甜美的车丁格

可爱的车丁格

陈光远的四个孙女也都是美女,只是年龄稍长,没有一起上过课。

记得那时重庆道23号是中波海运公司,也有那里的波兰女孩子来郭老师家上芭蕾课。

下了课金头发蓝眼睛的波兰小美女也跟我们一起玩,有一个叫ELLA的回了波兰后还有联系,直到文革。

郭老师(站立右一),车丁格(右五), 一次春游中拍摄。

郭老师不仅是我的芭蕾老师,也是父母和我十姨佟若理的好朋友,所以,不上课时我也经常去她家。

三弟后来跟她学过钢琴和英文,大妹也常去玩,她跟郭老师的儿子庆庆年龄相仿,也成了好朋友,一直到现在。

在郭老师家的客厅里我见到过不少名人,比如著名的钢琴家刘诗昆、鲍蕙荞和袁效先。前两位众所皆知,后来我在广州做记者时亦都采访过他们。

刘诗昆讲过文革期间他被关在监狱中,有一天忽然听到外面传来钢琴协奏曲‘’黄河‘’的音乐,他全神贯注地听,出狱后立刻就凭记忆弹了出来。

鲍蕙荞是鲍百宁的妹妹,有时会从北京来哥哥家小住。

袁效先先生(后改名袁彪),则是音乐神童出身,十二岁就开独奏音乐会,是长春电影制片厂的钢琴演奏家,在两百多部电影中演奏过,并且桃李满天下。

他每次都是跟他母亲袁太太一起去郭老师家的,袁太太是虔诚的天主教徒,郭老师的教友,也是袁先生的钢琴启蒙老师,优雅知性。袁先生不怎么说话,温文尔雅。

钢琴家袁效先先生(网络图片)

还记得见过一位另类的名人,天津解放前轰动全国的箱尸案女主角施美丽。

一九四七年,富豪李允之(又名李宝旿)与姨太太施美丽合伙杀害了李的太太董玉贞,尸首被藏在柳条箱内,寄存在一外籍友人处。

后来尸体腐烂,事件被揭发,一时占据了京津各大报纸的头版。李宝旿于解放初被枪毙,施则自无期徒刑减至十三年有期徒刑,而后于一九六零年释放。

她获释后常常去郭老师家闲坐,顺便接她学芭蕾的侄女Garbie回家。Garbie 的父亲也是我父亲的朋友。

我们那时上课都是用昵称称呼,其中有一些女孩子是用英文名字。如Garbie, Betty, Dingle, 等等,也算是租界遗留下来的文化现象吧。

施美丽是中德混血,年轻时据说也是花容月貌,但我看到的却是一脸凶相,那时也很显老了,怎么也找不出曾经的美丽痕迹。后来不再见到她,听说她去了香港。

李宝旿和施美丽 (网络图片)

当年报纸新闻,头像为董玉贞。 (网络图片)

六十年代中,鲍哥哥意外去世了,之后郭老师带着儿子庆庆搬去德才里越胜楼的一个小公寓,不再教芭蕾。

她完全不会做家务,一直是老保姆张奶奶照料他们的日常生活,张奶奶是一位不识字却睿智而风趣的老人。

像漫画中的老人一样,永远是把老花眼镜架在鼻梁上,从眼镜片的上方似笑不笑地看人。俏皮话张口就来:什么脸无四两肉,势必难斗;什么唾沫粘家雀(音巧),净粘漂亮鸟⋯⋯

她的丈夫,我们叫他老乡爷爷,也常去他们家,并帮助他们做些采买的事,俨然是一家人。

文革中郭老师被关押审查,家中剩下六七岁的庆庆,张奶奶搬去他们家照顾他。

庆庆也常常去我们家,我们家孩子多,热闹,我妈妈心疼他,特别照顾他,我们就像多了一个小弟弟。

说起来好笑,我们家那时被赶到常德道照星别墅的一间车房,八个人挤在一间十几平米的屋子里,每天却聚集一大群孩子,我们六兄弟姐妹的朋友玩伴、亲戚家的孩子,还有庆庆,最多时有二三十个人。

现在回国见到以前的朋友,大家还回忆起那时的情景,并奇怪我妈妈怎么能容忍那么多孩子,尤其是夏天,没有空调的日子。

七十年代家人合影:后左起我父亲,二弟,三弟;前左起鲍元庆,我母亲,小妹,我和大妹。

鲍元庆(左一)、小妹(右一)、大妹(右二)。

后来郭老师回家了,两家来往更密切,我下乡后回天津探亲,因为家里太拥挤也在郭老师家住过两回。

郭老师原来的房东严仁曾长子家被疏散到郊区,女儿慈保回天津没地方落脚,也是住在郭老师家。本来就不宽敞的小公寓,添了我们更显逼仄。

那时的北方冬天都是靠烧煤取暖,屋子中间的炉子火焰熊熊燃烧着,我们俩躺在床上叽叽喳喳,像两只流浪鸟栖息在郭老师的羽翼下享受着暂时的温暖和抚爱。

几十年过去了,期间我如飘萍般继续浪迹天涯,搬过无数次家,从天寒地冻的北方搬去了潮湿闷热的南方,又从太平洋西岸的中国飞到了太平洋东岸的美国。

如今算是安定下来,筑巢在加州的旧金山湾,与天津隔洋相望。只是当年和我一起在郭老师家借宿的另一只小鸟却早已经飞往天堂,旧情难叙。

那个荒谬的年代,常常会有荒谬的事情发生。有一天我妈妈去郭老师家串门,碰巧一位我父母和郭老师共同的朋友周先生也在,几个人一起聊天很热闹。

张奶奶留我妈妈在他们家吃饭,说是她煮了年糕。周是单身汉,一听说有年糕吃,便也不走了。

吃饭时有人砸门,是来清查的。那时如果你被认为有所谓问题,或者只是出身不好,谁都可以砸门进来,无论是红卫兵、居委会还是派出所,有一段时间我家就晚晚都有人砸门进来。

这晚来人看我妈妈的样子是个家庭妇女,便放走了她,而周就没有那么幸运。

他们认为周的样子不像好人,于是把郭老师和周先生一起带走了,而且很快就做出判决:反革命集团,郭是主犯,周是首犯。

一顿年糕,吃出了两个人的反革命集团!当然后来被平反无罪,只是是在周被关了三年之后。前几年我回天津见到郭老师还说起来周先生蹭年糕吃的往事,感慨万千。

六七十年代,人们衣着俭朴。

郭老师有关节炎,冬天就穿着张奶奶为她缝制的厚棉裤和棉背心,十分臃肿,头发自然也不能去理发店做发型。但是粗陋的衣服并不能掩盖她的优雅气质,优雅是深深融入在她的血液之中的,一颦一笑,一举一动。

文革后期,找郭老师学英文的年轻人渐渐地多了起来,她几乎有求必应,而且都是免费的,学生中也包括我三弟。

后来她开始在电视大学以及河西进修学院等不同学校教学,学生就更多了。她英文好,教学认真,学生喜欢她,都变成了她的忘年交。

我与郭老师,1984年。

郭老师蕙质兰心,几十年来对她周围的年轻人们既是良师,也是益友,还是最好的心理治疗师。

我们心情不好或者有了烦扰,都愿意跟她倾诉,她也会很认真地听,帮你分析,为你解颐。

我三弟有癫痫病导致心理严重抑郁,很难跟别人沟通,而他却只听郭老师一个人的。郭老师常常不厌其烦地陪他聊天,教他钢琴和英文。

八十年代末,郭老师已近耳顺之年,却又开发出非凡的商业管理才能,从无经商办企业的经验,她却胼手胝足地帮助儿子鲍元庆成功建立了服装企业“神思”,鼎盛时期专柜遍及全国各大高档购物中心。

一直到现在,八十七岁的她仍然每天去公司上班,对工作热忱依旧。

去年我大妹妹回天津与郭老师及鲍元庆合影。

我每次回国都会去看她,陪她去公司上班,一起在附近吃饭,在她的睡房聊天,听着她的猫打呼噜。

有一年回去,她摔伤了,不能下地,我每晚都去博爱里她家,连续有一个多星期。

记得当时外面雾霾笼罩,我们聊着天南地北,重温芭蕾课室的趣事,回忆我们一起经历的风雨,她关心着我家的每一个人,我们享受着团聚的瞬间。

我在天津一共只生活了十几年。这十几年中除了家人和从小带大我的保姆程姨,郭老师是我生命中影响最大的人。

她的真诚,她的睿智,她的坚韧,她的气质,在在都是我的榜样。

郭老师如今子孙满堂,儿子鲍元庆和长孙女鲍美瑶打理‘’神思‘’,孙儿鲍释贤是钢琴家,最小的孙女兰宝还在上学。

世事漫随流水,算来一梦浮生。我四岁时的老师,如今一甲子之后,已然耄耋之年,依然是我的老师。

是缘,也是幸。

完

作者云起,五十年代初成长于天津市重庆道,曾就读于当时的常德道小学,初中毕业后下乡河北辗转至广西十年,一九七八年去广州读大学,毕业后在广州一家报社任记者,八十年代中移居美国加州至今。

采稿 校对 编辑 | 紫石

关于我们

本号汇集了五大道人讲述的老故事及五大道人的文学、摄影作品等,旨在重温五大道老时光、探寻五大道人的生命轨迹、弘扬五大道的人文精神。欢迎新老五大道人踊跃投稿,文字、口述均可(有意者请在私信留言,我们会尽快回复)。本号刊登的文章(不代表本号立场)均为原创,不经许可请勿转载,违者将追究法律责任。

-

- 南朝陈文帝陈蒨的精彩人生

-

2024-10-09 19:57:00

-

- 广东湛江市简介

-

2024-10-09 19:54:45

-

- 197.河南省漯河市的概况

-

2024-10-09 15:12:05

-

- 1953年至今8代克尔维特合集,不得不说,还是上世纪老爷车好看

-

2024-10-09 15:09:50

-

- 江本胜的《水知道答案》内容是真是假,为什么能够流传?

-

2024-10-09 15:07:35

-

- 邓紫棋《我是歌手》之前旧照集锦,这也太稚嫩可爱了吧

-

2024-10-09 09:06:08

-

- 戴志诚除了姜昆还有朋友吗?

-

2024-10-09 09:03:53

-

- 为什么格林只服库里?

-

2024-10-09 09:01:39

-

- 微信账号注销了还能恢复吗?

-

2024-10-09 08:59:24

-

- 太惊险了!大兴某地惊现食人鳄,从哪儿来的?

-

2024-10-09 08:57:09

-

- 试药志愿者,日赚上千元,更有甚者上万

-

2024-10-09 08:54:54

-

- 浅谈私立与民办学校的区别

-

2024-10-09 08:52:40

-

- 你知道吗,中国哪个省份人口最多?

-

2024-10-09 08:50:25

-

- 二级教授是什么概念?相当于什么水平?

-

2024-10-09 08:48:10

-

- 中国内地女演员:高姝瑶

-

2024-10-09 08:45:55

-

- 以前云南昭通的口碑为什么那么差?几乎人人排挤昭通人

-

2024-10-09 00:59:01

-

- 一拳超人:最神秘的S级第一位英雄在哪?网友:已成为怪人王大蛇

-

2024-10-09 00:56:46

-

- 亚洲十大帅哥,这可是正经八百的排行榜!有图有真相!

-

2024-10-09 00:54:31

-

- 小月影评 - 《唐人街探案2》,最让你惊悚的一幕!

-

2024-10-09 00:52:16

-

- 揭秘柔丫纸尿裤背后的真相,柔丫是传销?黑心商家?

-

2024-10-09 00:50:01

多地火车站小巷子惊现“站街女”,50元一次,大爷:很常见经常去

多地火车站小巷子惊现“站街女”,50元一次,大爷:很常见经常去 “最红裸模”张筱雨:凭借大胆的写真集火爆全网,如今40岁仍单身

“最红裸模”张筱雨:凭借大胆的写真集火爆全网,如今40岁仍单身