解读王阳明传习录之十二:惟精惟一

解读王阳明传习录之十二:惟精惟一

原文:

爱问:“‘道心常为一身之主,而人心每听命’,以先生精一之训推之,此语似有弊。”

先生曰:“然。心一也。未杂于人谓之道心,杂以人伪谓之人心,人心之得其正者即道心,道心之失其正者即人心,初非有二心也。程子谓人心即人欲,道心即天理,语若分析,而意实得之。今曰道心为主,而人心听命,是二心也。天理人欲不并立,安有天理为主,人欲又从而听命者?”

译文:

徐爱问:“朱熹的《中庸章句.序》中说的‘道心常为一身之主,而人心每听命’,从先生对‘精一’的解释来看,此话似乎有弊病。”

阳明先生说:“没有错(就是有弊病)。心就是一个心,没有夹杂人的私欲称道心,夹杂人的私欲称为人心。人心若能持守正道即为道心,道心不能守正道即为人心,并不是有两个心。程颐先生认为人心就是人的私欲,道心就是天理,语言表达上看起来分割离析,但是实际意思上却是对的。而朱熹认为以道心为主,人心听从于道心,如此真正是把一个心分为两个心了。天理、私欲不能共存,怎么会有以天理为主,私欲又听从于天理的呢?”

解读:

“道心常为一身之主,而人心每听命”出自朱熹的《中庸章句.序》中,其意思很容易理解。在朱熹看来,如果将人比喻为船,道心就像舵,如果船无舵,任其自由航行,那么就有时进入波涛,有时进入平流,没有定向。但是有了舵,就算进入波涛,也可以从容操纵,不至于有害。这种说法现在看来,完全可以讲得通啊!

但是,如果按照阳明先生的“惟精惟一”的说法,就和朱熹的说法有冲突了,在第2节,我们在注解中说过,惟精指不杂形气之私,惟一指专一依据义理。阳明说人只有一个心,没有掺杂人欲的情况下称之为道心,掺杂人欲的情况下称之为人心。这个观点最早还是程颐提出的,阳明采信了这种说法,但是还有一点自己的保留意见。他认为道心也好,人心也好,关键还是一个心,程颐没有特意点明这一点,所以阳明觉得说的还不是特别到位。

如果按照朱熹的观点,道心为一身之主,人心常听命于道心,那么犯罪份子在实施自己的犯罪行为时,他们的人身怎么没有听从他们的道心呢?而道心是每个人原本就有的啊!并不是说那些犯罪份子和普通人是不同的两个物种,犯罪份子没有道心,普通人有道心。所以朱熹这些似是而非的话,仔细想一下,很容易找出其中的破绽。

阳明认为,心只有一个心,但是这一个心却有两种状态,一种是持守正道的状态,一种是偏移了正道的状态,人心在同一个时刻,只能是这两种状态中的一种,不可能两种状态共存。

问题也来了,当时备受推崇的朱熹难道会犯这种低级错误吗?再来审视一下朱熹的话,他说的“道心”到底是个什么心?特别注意了,朱熹在表达时用了“常为”两个字,那么就表明他说的这种“道心”是常存常在的,到底是一种什么心可以在持守正道的状态和偏移了正道的状态都能常在呢?

答案是人的觉知之心,小偷在偷东西时,也要偷偷摸摸,不敢光明正大,原因在于,他们在偷东西时,当然此时的心体是偏移了正道时的心,但是他们那个具有觉知功能的心依然可以判断出自己的行为是不对的,所以对自己的行为才要掩饰。还有当人做了好事时,即便没有任何的看得见摸得到的实际利益,比如你捡到一个钱包交还给了失主,好像你一无所得,但是,此时你往往会觉得很舒服,心情很愉快,原因也在于你潜在的觉知之心对这种切中天理的心所引领的行动的一种认同。

所以,朱熹这里说的“道心”其实是人的觉知之心。问题是,他说人的这种具有觉知功能的“道心”常为一身之主,那只能说他对“主”的理解和阳明的理解差别很大。在朱熹看来,这种内在的是非判断就可以看做是“主”。但是,阳明认为,觉知功能的是非判断只是一个最基本的步骤,在这一基本判断之后,心体到底是保持切中天理的状态,还是保持偏移天理的状态才是天理是否能做主的关键。

朱熹和阳明在这里的认识差别正是知行分离和知行合一的差别,按朱熹的观点,“道心”人人具有,且“道心”常为人身之主,但是人外在的表现和这种道心没有直接关系。那就等于说,知道归知道,行动归行动。阳明不这样认为,你的心只是觉知到了对与错,虽然也很重要,但是如果这种判断没有对你的身心起到协调到和天理保持同一节奏的弦律的作用,这种内在的判断终归是没有任何意义的。

欢迎关注我:

“一生伏拜王阳明、曾国藩,想交一起知行合一、修身养性的朋友”

-

- 剑网3跟宠攻略 果果蹲宠攻略及任务流程

-

2025-02-09 03:06:52

-

- 爆seed哥,原来唱过这么多好听的歌

-

2025-02-09 03:04:37

-

- 她是军中女少将,70后心中的“完美女神”,如今87岁依旧魅力无限

-

2025-02-09 03:02:22

-

- 世界上曾经出现过的大人物生平简介之:猫王 埃尔维斯

-

2025-02-09 03:00:07

-

- 盘点全球十大摇滚乐队排名

-

2025-02-09 02:57:52

-

- 你好,凌晨四点的北京!

-

2025-02-09 02:55:37

-

- 那个被我们吐槽多年的哈尔滨南岗公路客运站,真的说再见了

-

2025-02-09 02:53:22

-

- 哈密有座“魔鬼城”:景观十分恐怖,背后藏着这样的秘密

-

2025-02-08 19:59:36

-

- 《偶像练习生》丨比韩国整容还让人上瘾的,是韩式造星

-

2025-02-08 19:57:21

-

- 南北朝七位武皇帝:一半以上名不副实,真正实至名归的只有三位

-

2025-02-08 19:55:06

-

- 共话中秋|月神到底是谁?

-

2025-02-08 19:52:51

-

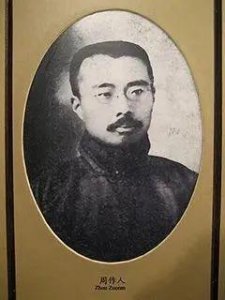

- 著名作家周作人

-

2025-02-08 19:50:36

-

- 袁天罡给三人看相,预言他们必当大官,三人离开,袁天罡直叹可惜

-

2025-02-08 19:48:21

-

- 牛奶青枣、苹果枣,是同一种品种吗?

-

2025-02-08 19:46:06

-

- 火车票上的字母,你知多少?

-

2025-02-08 19:43:51

-

- 超棒的花式心形九宫格拼图制作教程,展示手残党实力的时候到啦!

-

2025-02-08 19:41:36

-

- "奇葩"不是贬义词,只是我们不一样

-

2025-02-08 19:39:21

-

- 飞行员的工资到底有多少?

-

2025-02-08 13:14:36

-

- 5本穿书《养大的弟弟黑化了》《娇弱女配》《病弱男主被气活了》

-

2025-02-08 13:12:21

-

- 甄嬛传中的椒房之宠到底有多宠?

-

2025-02-08 13:10:06

知青廖晓东儿女现状(知青廖晓东丈夫近况)

知青廖晓东儿女现状(知青廖晓东丈夫近况) 多地火车站小巷子惊现“站街女”,50元一次,大爷:很常见经常去

多地火车站小巷子惊现“站街女”,50元一次,大爷:很常见经常去